(本网讯 于永清 报道)4月2日,江西工程学院“十百千”宣讲团奔赴新余市渝水区九龙山乡,开展别开生面的理论宣讲活动。本次活动由马克思主义学院和校团委联合策划组织,面向近60名师生,综合采用菜单式宣讲、网络宣讲等多元形式,将党史知识与现实生活紧密结合,打造沉浸式思政教育体验。活动有效激发了学生对革命先烈的敬仰与追思,推动党史学习教育和爱国主义教育在学生心中落地生根,实现入脑入心的教育成效。

一课多师:让革命故事“活”起来

在九龙山革命斗争陈列馆,宣讲团创新采用 “一堂多师” 模式开展宣讲。九龙山乡讲解员胡成龙介绍,陈列馆占地1186.05平方米,包含展陈厅、多功能会议厅和沉浸式剧场。其中433.84平方米的展陈厅,以九龙山革命斗争为主线,融合图片、实物与多媒体,分革命斗争史、烈士缅怀、现代风貌及文创互动三部分,生动展现土地革命战争时期的艰苦斗争。

新余市九龙山乡党委副书记伏梦琴讲述马列主义在新余的传播,以及罗石冰、李锦云等革命先驱事迹。九龙山园世岭村人罗日光参加吉安农协骨干训练班并入党,1927年 10月在棕形里村成立新余首个农村党支部——中共花桥支部,其旧址于1984年被定为市级文物保护单位,2018年晋升为省级。

江西工程学院马克思主义学院教师于永清表示,此次实践教育是马克思主义学院文化育人系列活动、学校“大思政课”的创新举措。活动将思政课堂从室内延伸至户外,让师生在实践中体悟幸福生活的来之不易,接受爱国主义教育,激励大家传承革命精神、勇担时代责任 。

微党课:建功新时代 奋进新征程

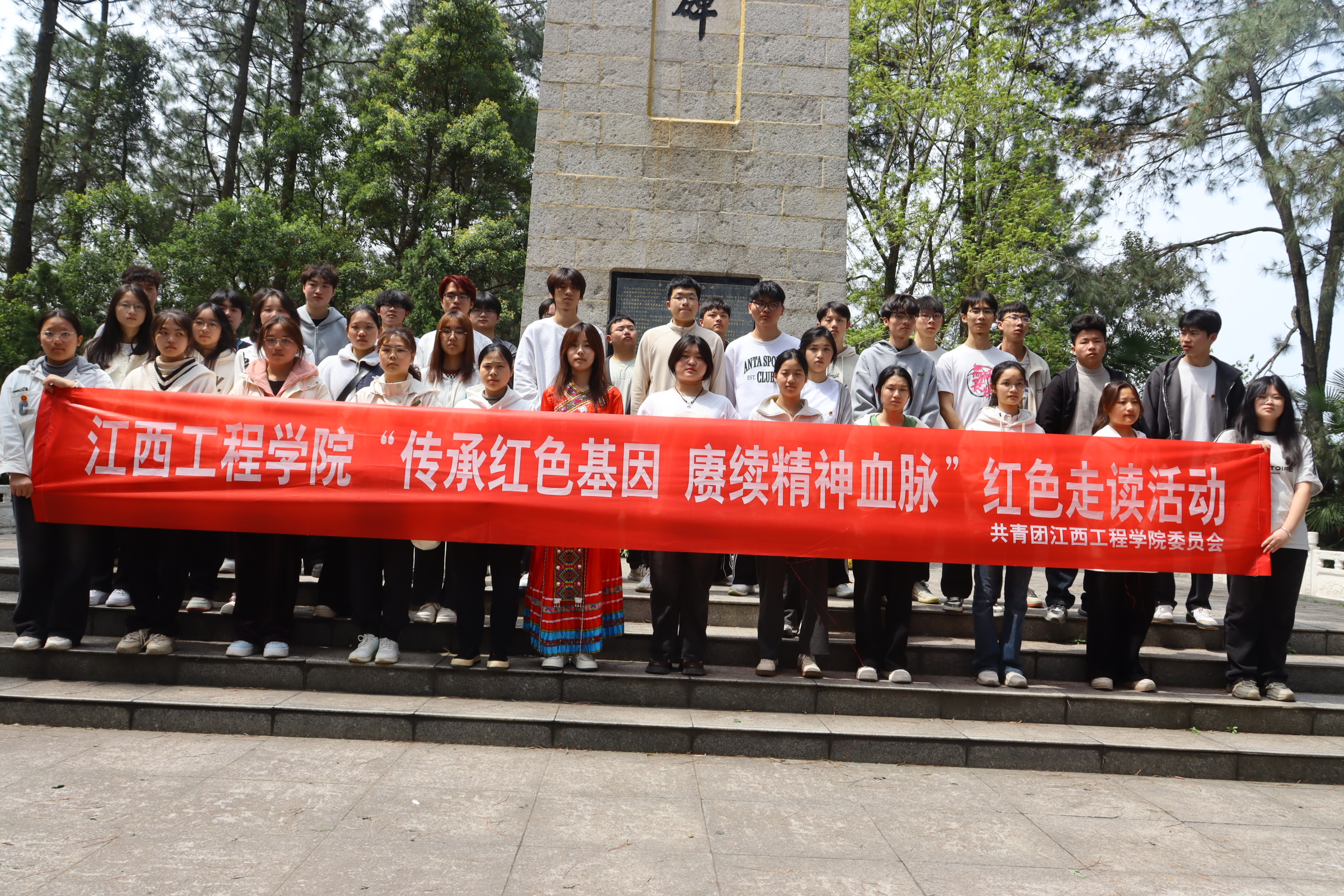

在九龙山革命烈士纪念碑前,江西工程学院马克思主义学院彭卫东教授开展了一堂别具一格的微党课。课上,彭卫东深入剖析了九龙山在革命历史进程里的重要地位。1928 年,井冈山革命根据地宣告成立,与此同时,吉安东部、北部地区先后建立了东固革命根据地与延福革命根据地。新余九龙山作为延福革命根据地的关键构成部分,积极开展有组织、有计划的革命斗争,书写了浓墨重彩的革命篇章。

彭卫东教授着重指出,全体师生应以革命先烈为楷模,将对先烈的深切缅怀,切实转化为干事创业的强大动力。大家要立足本职岗位,勇挑时代赋予的使命,在新时代持续传承和弘扬革命精神。“开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,是巩固深化主题教育和党纪学习教育成果、纵深推进全面从严治党的重要举措,是密切党群干群关系、巩固党的执政基础的必然要求,是推进中国式现代化的有力保障。”

彭卫东对团学干部提出明确要求,团学干部需从政治高度深刻认识学习教育的重大意义,以扎实的作风建设成果,推动学校教育工作迈向高质量发展阶段,引领团员青年坚定不移听党话、跟党走。

青年学生干部朱美琳感慨道,“理论宣讲+实地研学” 的创新教育模式,打造出兼具深度与温度的思政教育品牌,让红色基因在新时代绽放蓬勃生机。这种教育模式,让青年学子进一步明晰了自身肩负的责任与担当。

诵读红色家书:传承革命精神

诵读红色家书活动现场,江西工程学院团员代表占诗雨等饱含深情地诵读赵一曼写给儿子的家书。一字一句,生动展现出革命先烈崇高的理想信念与炽热的家国情怀。一封封红色家书跨越时空,传递着先辈们 “苟利国家生死以” 的坚定信念,深深触动学生们的心灵。红色经典承载红色初心,极大激发全体师生学习红色经典、传承红色基因、坚定理想信念的热情,进一步凝聚起奋进的磅礴力量。

本次活动创新采用“沉浸式教育+现场诵读”模式。团员青年一致表示,这些饱含热血与信仰的家书,无疑是永不褪色的“精神坐标”。身为新时代青年,大家要深刻认识到肩负的使命,决心把革命精神切实转化为科技报国的实际行动,将家书中蕴含的精神力量,内化为分秒必争的干事劲头、创新攻关的无畏闯劲,在实现中华民族伟大复兴的壮阔新征程上,书写无愧于时代的青春答卷。

“聆听革命先烈的英勇事迹后,我深切体会到,宣讲绝非仅仅是讲述故事,更是对信仰的传承。身为宣讲团成员,我们必须凭借真挚的情感、生动的语言,让更多人了解英雄事迹背后的伟大精神,激发大家的爱国情怀。” 学校宣讲团成员李祖南有感而发。

此次宣讲活动中,江西工程学院“十百千”宣讲团创新宣讲形式,有效盘活思政教育,让思政课堂变得鲜活生动,将红色基因深深植入师生心间。该举措不仅在学校营造出浓厚的红色文化氛围,也为新时代思政教育的革新,提供了可资借鉴的新思路与宝贵的实践经验。

一审:何 凯

二审:谢旻旻

三审:于永清