(本网讯 于永清 报道)近年来,江西工程学院紧扣“扎根赣鄱、产业共生”办学理念,锚定“为产业育才、为企业赋能、为区域服务”核心目标,围绕江西省“产业链现代化‘1269’行动计划”与新余市“6313”制造业升级部署,以“实践筑基、校企联动、创新赋能”为路径,构建“三维驱动、四链融合”产教融合体系——三维驱动即校内项目驱动、校企双向联动、产业学院引领;四链融合即教育链、产业链、人才链、创新链相互融合,形成可复制、可推广的应用型高校产教融合经验,为区域经济高质量发展注入“江工动能”。

一、实践筑基构建“三位一体”产教融合实施路径

(一)校内项目驱动,培育实践育人内生动力

学校以“项目育人”为核心,依托网安与AI创新中心等平台,推动9项自主创新成果落地转化,涵盖掌上智慧校园APP、智能机器人系统、共享生活设备等领域。其中,掌上智慧校园APP整合教务、财务等10余个校内系统,实现“一次登录、全网通行”,已与新余银龙供热、广东茂名农林科技职院等8家单位合作,转化服务外包项目9项;电子信息工程学院曾庆燕团队联合新余鑫健辉科技等企业,完成智慧安防、5G物流仓储系统开发等项目,合同金额超68万元,累计带动200余名学生参与实战,学生实践能力与企业经济效益实现“双向提升”。

(二)校企双向联动,打造“校中厂+厂中校”协同生态

引企入校建“校中厂”。江西工程学院智慧产业学院引进深圳佰瑞河网络科技,实施“2+1+1”培养模式,企业工程师带领学生完成广东美涂士零售CRM、深圳顺络EDI等4个商业项目,学生在校期间最高月薪达6000元,累计培养282名技术人才;智能制造产业学院联合镇江龙昊起重机械投入800余万元共建实训基地,已组织542名学生开展金工实习、认识实习,实现“生产场景即教学场景”。

推校入企设“厂中校”。江西工程学院与新钢公司、晶科能源等企业共建实习基地,推动教师带着技术与学生团队进驻企业,参与技术攻关。近三年,学校横向项目立项37项,合同经费超1694万元,技术交易额617万元,其中8个企业数字化项目获江西省L6级认证,助力新余制造业数字化转型。

(三)产业学院引领,实现专业布局与产业需求精准对接

学校聚焦电子信息、智能制造等重点领域,建成8个产业学院,覆盖新一代电子信息、北斗应用、网络空间安全等方向。通过“动态调整专业、精准开设微专业”优化布局:2024-2025年停招与产业适配度低的9个专业,减少艺术类、经管类招生规模;2025年首批开设AI+鸿蒙应用开发、电商直播与短视频创作等3个微专业,由校企双导师授课,AI+鸿蒙微专业首年招生即满额,计划2025年9月围绕人工智能、低空经济等领域拓展至12个微专业,打造“主专业+微技能”复合型人才培养模式。

二、创新赋能打造“四链融合”产教融合支撑体系

(一)教育链对接产业链,优化人才培养方案

依据OBE理念修订2024版人才培养方案,江西工程学院构建“三平台+两模块”课程体系,每个专业建设2门以上校企合作课程,增设人工智能通识课与行业实践课。实施“双导师制”,为参与产教融合项目的学生配备校内理论导师与企业实践导师,近三年累计聘请40余名企业技术骨干担任毕业设计指导教师,确保人才培养与企业岗位需求“无缝衔接”。

(二)人才链匹配创新链,强化师资与科研双轮驱动

建强“双师双能”型教师队伍。近三年组织180余名教师赴企业挂职锻炼,培育“双师型”教师197人,15名教师入选“新余市数字经济人才库”;邀请企业技术总监、首席工程师担任兼职教师,形成“校企互聘、双向流动”机制。

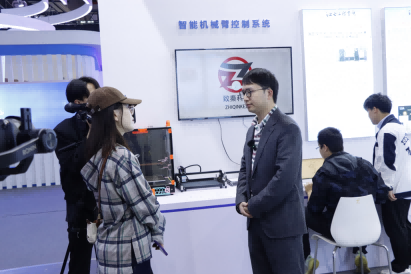

搭建科研创新平台。依托省级大学科技园、大学生创业孵化基地等5个省级科研平台,以及4个市级重点实验室,推动师生参与企业项目研发。近三年,教师授权专利337项(发明专利8项),学生在“互联网+”“iCAN”等赛事中获国家级奖项12项,其中《智能机械臂系统多场景应用》获第七届中华职业教育创新创业大赛全国总决赛本科组二等奖。

(三)科技链赋能服务链,助力区域产业高质量发展

AI技术赋能教育与产业。2025年联合卓世科技研发“基于DeepSeek大模型的AI课程助教平台”,构建100门核心课程智能体集群,解决通用大模型“知识幻觉”痛点;组织600余名教职工开展AI教学培训,推动AI技术融入课堂,率先开发智慧校园鸿蒙版APP,获邀在江西鸿蒙生态论坛分享案例。

深度服务地方产业。加入8个产教融合共同体,与新余市人社局联合举办10场线下招聘会,吸引460余家本地企业提供6700余个岗位;共建77个校外实习基地(新余本地60家),江西腾飞网络科技基地累计接收4000余人次实习,260余名学生实现长期就业,5人在新余创业,为地方数字经济发展提供人才支撑。

三、成效凸显交出产教融合“江工答卷”

(一)人才培养质量显著提升

近三年,学校毕业生留赣留余率保持高位,累计为新余输送930余名人才;学生考研录取率在全省同类高校名列前茅,100余人被中国科学技术大学、厦门大学等“双一流”高校录取;本科毕业论文(设计)抽检连续多年全合格,2024年1篇论文位列全省第31名,毕业去向落实率持续高于省均水平,获省教育厅感谢信。

(二)教学与科研成果丰硕

拥有2个省级一流本科专业建设点,区块链工程专业获评艾瑞深校友会A+级(全国第二);获省级教学成果奖4项、省级一流课程5门;近三年获国家社科基金项目4项、江西省科技项目3项,连续9年参展深圳高交会,2024年获“优秀科技创新企业奖”,在《中国民办本科院校科研竞争力排名(2024)》中位列全国第19位。

(三)服务地方贡献突出

助力16家企业获评省级产教融合型企业,推动新余美天科技等企业建成市级重点实验室;优秀校友孙清焕、李国平等在赣投资超350亿元,形成“老区育人、特区反哺老区”的良性循环,学校被认定为“江西省新侨创新创业基地”“江西省知识产权信息公共服务网点”。

四、经验启示提炼应用型高校产教融合“江工模式”

党建引领是根本。江西工程学院构建“北斗星・红智”党建品牌矩阵,推动“党建+产教融合”,校党政联席会统筹部署,党政领导带队访企拓岗,确保产教融合正确方向。

改革创新是动力。江西工程学院发挥民办高校体制机制优势,动态调整专业布局,创新“产业学院+微专业”模式,破除校企合作壁垒。

规律遵循是关键。江西工程学院兼顾教育规律与市场规律,依据学生认知特点设计“基础-技能-创新”递进式培养体系,紧扣产业需求优化资源配置。

服务发展是导向。江西工程学院锚定江西“1269”行动计划与新余“6313”行动,推动教育链、人才链与产业链、创新链深度融合,为培育新质生产力提供支撑。

新征程新未来,江西工程学院将持续深化产教融合,推动“三维驱动四链融合”模式迭代升级,全力创建高水平应用型本科高校,为谱写中国式现代化江西篇章贡献更大力量。

一审:何 凯

二审:谢旻旻

三审:于永清